学校からのお知らせ

修学旅行出発式

9月30日(月)に修学旅行出発式を行いました。

6年生は、今週末3・4日に、広島へ修学旅行へ行きます。

広島に何を学びに行くのかを全校生に伝えるためです。

はじめの言葉で、6年生が、

「多くの命が奪われたこの広島を訪れ、実際に被曝された方のお話を聞いたり、平和記念資料館を見学したりして、平和についてより深く考えようと思います。」

「原爆ドームや平和記念資料館など当時から残されたものを自分の目で確認し、戦争の悲惨さと平和の尊さを学びたいと思います。」

と伝えました。

次に「青い空は」を全校で歌いました。

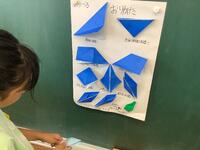

6年生が制作した折り鶴パネルをお披露目しました。

6年生は、広島で平和集会を行い、平和への思いを込めてこの折り鶴パネルを捧げます。

最後に6年生が「折りづる」の歌を歌いました。

6年生の歌う歌の歌詞が心に響きます。

6年生にとって実り多い修学旅行となることを祈っています。

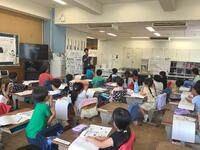

オープンスクール・人権道徳参観

9月27日(金)は、低学年のオープンスクール・人権道徳参観を行いました。

朝からたくさんの保護者の方にご参観いただきました。

5時間目には、「多文化共生」をテーマした授業として、

1年生は「まざっちゃおう!いろいろないろのおはなし」、2年生は「世界の遊びをしよう」、

3年生は「エメリンのはじめての日本の学校」をご参観いただきました。

懇談会で参観授業のねらいなどについて担任よりお話をさせていただきました。

授業の内容について、ご家庭でお子さんと話すことでテーマにおける理解を深めていただけるとありがたいです。

オープンスクールにお越しくださった方々、ありがとうございました。

オープンスクール・人権道徳参観

9月26日(木)高学年のオープンスクール・人権道徳参観を行いました。

お忙しい中たくさんの方にご参観いただきました。ありがとうございました。

岩園小学校では、毎年重点課題をおいて人権課題に取り組んでいます。

今年は「多文化共生」をテーマに、「さまざまな文化を持った子どもたちとともに学ぶ仲間として、違いを認め合い、互いに支え合っていける子どもを育てること」をねらいとして授業作りに取り組んでいます。

今回の参観授業も、「多文化共生」をテーマとした授業を行っています。

ご参観いただいた授業を受けて、ご家庭でも話題にあげてお子さんと話をしていただけると幸いです。

明日は、低学年のオープンスクール・人権道徳参観を行います。

3年 体育 バランスボールを使って

体育館で3年生が体育をしていました。

2人一組で支えたり、撮影をしたりなど協力しながらバランスボールを使って運動します。

バランスボールのお腹で乗ったり、膝で乗ったり、お尻で乗ったり、色々な乗り方を試します。

弾力のあるボールに座ったり、転がったりすることで、体幹を効果的に強化することができるそうです。

子どもたちは、終始楽しそうにバランスボールに乗っかっていました。

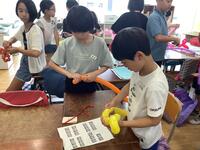

5年 自然学校に向けて

5年生は、10月15日(火)〜19日(土)まで南但馬自然学校において4泊5日の自然学校を行います。

それに向けて、実行委員を決めたり、めあてを決めたり、グループを決めたりなど、自然学校に向けての準備が着々と進んでいます。

家庭科では自然学校で使うフエルト名札を作りました。

今日は、あるクラスでは、キャンプファイヤーのスタンツをみんなで話し合って決めていました。

またあるクラスでは、自然学校の部屋の扉にはるメンバー表を作っていました。

自然学校の当日を迎えるまでに、たくさんのことを話し合ってみんなで決めて、準備をしなくてはなりません。

でも、その話し合いや準備こそが子どもたちにとっての大切な学びになります。

3年 オンライン工場見学

3年生が、カルビーの 北海道工場のポテトチップスの製造を生中継でオンライン見学をしました。

オンライン生中継によって、普段お馴染みのお菓子がどんなふうに作られているのかを詳しく知ることができました。

3択クイズでも盛り上がり、

最後には、お菓子のお土産をいただき、こどもたちは大満足でした。

子どもたちにとって、大変良い学習の機会となりました。ありがとうございました。

3年 算数 円の学習

3年生は今算数で円の学習をしています。

教室で教科書を使って円の半径や円の書き方について学習した後に、子どもたちは、円を描く練習をしました。その後、発展的なエンジョイコースとして、半径1メートルや2メートルの円を描くことに挑戦していました。

用意されている竹の棒とヒモ、メジャーなどの道具をうまく使って、友だちと協力して円を描いていました。もちろんどうすれば円が描けるのかを自分たちで考えてやり方を工夫していました。

この活動をすることで、学習で習った内容が自分たちの生活にぐっと身近になったことと思います。

1年 算数 おおきさくらべ

1年生の算数の学習場面です。

長さやかさを比べる学習です。

学習環境を整えることで、子どもたちがおおきさくらべの活動に興味・関心を持って取り組み、どうすればくらべられるのかを自分なりに考え、工夫して比べることをねらっています。

子どもたちは、実際に道具などを用意することで、やる気も興味も湧き出るようで、とっても積極的に取り組んでいました。

3年 理科 かげと太陽

3年生が理科の学習で、かげがどんなところにできるのかを観察しました。

それぞれに予想の考えを持って、実験。

自分のかげができる場所と遮光板を使って太陽の位置を確認しました。

自分のかげについて調べていると、

「かげおくりってできるのかな。」

とかげおくりの実験も始まりました。

理科の学習で出てきた「かげ」と、国語の学習の「ちいちゃんのかげおくり」とがリンクしたのでしょうね。

6年 出前魚講習会

6年生2クラスが出前魚講習会を行いました。

兵庫県漁業協同組合連合会の方々が学校まで1人ずつにアジ一尾と包丁とまな板を届けてくださり、三枚おろしのやり方をレクチャーしてくださいました。

はじめに包丁の使い方を丁寧に教えていただき、子どもたちは、いよいよアジの三枚おろしに挑戦。

明石でとれた立派なアジをこわごわ触っていた子も、だんだん上手に包丁を使えるようになってきました。

そして、苦労して三枚おろしにしたアジを、最後にソテーをしました。

ソテーしたアジを

「いつもの魚とは違う。」

「美味しい。」

と子どもたちは美味しくいただきました。

大変貴重な体験をすることができました。

ありがとうございました。

4年 キャンプに向けて

4年生は、11月7日・8日キャンプを実施します。初めての宿泊行事であるキャンプに向け、

全体計画、キャンプファイヤー、バスレク、しおりの4つの実行委員会を立ち上げました。

9月17日はそれぞれの実行委員会の第1回目を行いました。

それぞれの実行委員会では、顔合わせや仕事の内容の確認をした後、早速に話し合いや調べ活動を開始していました。

みんなが楽しめるキャンプになるようにそれぞれの実行委員さんの活躍に期待しています。

このキャンプを通して、実行委員としての役割の大変さや責任の重さを経験する一方でそうやってみんなで仕事を分担して、協力して一つの大きな行事をやり遂げる楽しさも実感してほしいと思います。

ペアそうじ

9月10日(火)と11日(水)はペアそうじの日でした。

2学期からは2日間のペア掃除を月一回のペースで行います。

高学年の子が低学年の子に掃除の仕方を教えたり、アドバイスしたりする姿がみられるようになってきました。

このペア掃除によって、低学年の子が上手に掃除できるようになることをねらいとしています。

しゃぼん玉遊びをしよう

1年生が生活科の学習でしゃぼん玉遊びをしました。

子どもたちはきれいなしゃぼん玉や大きいしゃぼん玉を作ろうとそれぞれに工夫しているようでした。

残暑が厳しかったので、水を使った遊びにぴったりの日でした。

読み聞かせから始まる1日

岩園小学校では本の読み聞かせをボランティアの方々にしていただいています。

今日は、5年生が「ことばのかたち」という絵本を読み聞かせをしてもらいました。

子どもたちは、読み聞かせの優しい声に耳を傾けていましたが、それが終わり、感想を聞かせてと言われると、

「普段何気なく使っているけど、言葉って大切だと思いました。」

「優しい言葉を使いたいと思いました。」

「色々な言葉を毎日使うけど、傷つける言葉はよくないと思いました。」

と意欲的に感想を述べていました。

読み聞かせを通して、絵本のメッセージをそれぞれに受け取っていることを感じました。

本の読み聞かせ始まる1日って素敵だなと思いました。

読み聞かせボランティアの方々に感謝します。

ICTを活用しています

9月9日(月)今日も残暑の厳しい一日でしたが、子どもたちは、活動的に過ごしていました。

3年生は、ローマ字の学習をしていました。「きゃ・きゅ・きょ」などねじれる音の書き方を学習していました。ここでもタブレットが大活躍していました。アルファベットをなぞったり、書き順を確認したりしながら、ローマ字を覚えることができるようです。

また、係活動でもタブレットは役に立つ存在で、多くの子どもたちが活用しています。

調べ物をしたり、絵を検索したり、写真をとったり・・・・。子どもたちが、タブレットを一つの道具として、必要に応じて活用しています。

楽しんでいます! 図工の学習

図工の学習をしている時に教室を訪れると、子どもたちは、

「あのね、これね、〜しているところでね。」

「先生、見て見て!これは、〇〇。それでこれは△△。・・・」

とたくさん自分の作品について教えてくれます。

作品の世界にひたって楽しんでいることが伝わってきます。

子どもたちにとって、図工の学習は、造形の楽しさを味わうことができる大切な時間のようです。

1年生 「いっしょにあそぼうぱくぱっくん」

ぱくぱく動かしたら面白そうなものをイメージして、それを実現するために紙コップなどの材料や用具を使って表します。一人一人の個性が出ます。

2年生 「はさみのアート」

はさみを自由に動かして切ってできた面白い形を、画用紙に置いてみて、色々なものに見立てて

表します。子どもたちの自由な発送に驚かされます。

1年 生活科「水であそぼう」

1年生が生活科の学習で水遊びをしました。

まだまだ暑い中での水遊び・・・1年生はとっても楽しそうでした。

友だちと一緒に遊びを楽しむ中で、「もっと〇〇してみよう!」「こうしてみたらどうなるかな?」とさらに楽しくするための気づきが生まれることを学習のねらいとしています。

友だちと一緒に遊ぶことで、遊びの世界がぐっと広がり、楽しさがより増すことをを感じてほしいものです。

5年 フラッグフットボール

5年生が体育でフラッグフットボールに取り組んでいました。

それぞれのチームごとに立てた作戦を練習をして、ゲームに臨みます。

どのチームも「こうしてみたら?」「やってみる?」などとお互いにアイディアを出し合いながら、意欲的に作戦を考えていました。

子どもたちにフラッグフットボールの楽しいところを聞いてみると、

「相手の作戦を止めることができた時が嬉しい。」

という答えが返ってきました。やはり、「作戦」がフラッグフットボールの醍醐味であるようです。

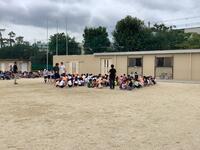

避難訓練

9月2日(火)火災を想定した避難訓練を実施しました。

今日の訓練は、先生や他の人ではなく自分で考えて自分の命を守る行動を取ることをねらいとするために、子どもたちにも先生たちにも時刻を知らせずに行いました。

火災報知機のベルが鳴ると、子どもたちは自分たちで考えて行動することができていたように思います。

運動場に出てからは、学年ごとに整然と並んで避難することができました。

校長先生からは、自分の命を守るために、正しい情報を理解することとその上で正しい行動をすることが大切だというお話を聞きました。

校長先生が、今日の訓練放送で、「家庭科室」から「火災」が起こったということをちゃんと聴けたかを子どもたちに尋ねると、子どもたちはちゃんと聞き取っていました。

このような避難訓練を通して、自分の命を自分で守る力を子どもたちに身につけてほしいと思います。

おりづるタイム

来月6年生が修学旅行で広島を訪れます。原爆の子の像の前で平和集会を行いますが、その時に捧げる千羽鶴を全校生で作ります。初めて鶴を折る子も友達や先生、6年生が折り方を書いてくれた説明書を見ながら熱心に作っていました。

2学期給食スタートです。

2学期の給食が始まりました。

給食スタートの今日のメニューは、

カレーピラフ

ライススパゲッティサラダ

とうふスープ

牛乳

です。

子どもたちは、久しぶりの給食を楽しみにしてしていたようで、

どのクラスもよく食べて、残食が少なかったそうです。

2学期も愛情たっぷりの手作り給食で子どもたちの成長をサポートしていきたいと思います。

3日目の様子

2学期がスタートして3日目。

それぞれの教室での様子を見ていると、少しずつ学校のリズムを取り戻しているのを感じます。

来週からは給食が始まり、午後からの学習もスタートします。

2学期2日目

8月29日(金)2学期が始まって2日目は、あいにくの雨でした。

それでも、子どもたちは自由研究発表会をしているクラス、係活動について話し合っているクラス、テストをしているクラスなど、学年やクラスによって様々でしたが、どの教室も集中して学習していました。

この調子で少しずつ生活のリズムを学校モードに戻していきたいものです。

2学期始業式

長い夏休みが終わり、いよいよ2学期がスタートしました。

始業式の朝、玄関で校長先生と元気よくあいさつをする子どもたちの声が校舎に響き、学校に活気が戻ってきました。

始業式では、校長先生から子どもたちに向けて、無理せず生活のリズムを少しずつ戻し、行事がたくさんある2学期を自分で目標をもって取り組んでほしいとお話がありました。

それぞれのクラスでは、久しぶりに友だちや先生と会い、楽しそうな姿が見られました。学級指導の時間には、夏休みの宿題を提出したり、お便りを受け取ったり、また、2学期に向けての話を聞いたり、席替え、係・当番などを決めたりなどをしました。

半日でしたが、充実した時間を過ごすことができました。

2学期が子どもたち一人ひとりにとって実り多い時間となるよう教職員一同精一杯取り組んでいきたいと思います。

保護者の皆様、2学期もどうぞよろしくお願いいたします。

1学期終業式

7月19日(金)1学期の終業式を行いました。

校歌斉唱の後に校長先生から、1学期間の成長や頑張り、夏休みの過ごし方についてのお話がありました。最後に、図書委員会から読書スタンプラリー達成者の紹介がありました。

終業式の後には、それぞれのクラスで「あゆみ」を子どもたちが受け取りました。

始業式の日から今日まで子どもたちはそれぞによく頑張り、成長しました。

明日からは、長い夏休みに入りますが、体に気をつけて充実した毎日を過ごしてください。

文化祭 〜GO GO フレンズ! 協力してハッピーな思い出に〜

7月17日(水)岩園小学校の文化祭が行われました。

ペア学級で考えたたくさんのお店が出され、子どもたちがお店の宣伝や受付、お店の説明など、はりきってお店の運営をしていました。

今年はPTAからも「まめや」のお店を出していただきました。

岩園幼稚園や岩園保育所からも、子どもたちが遊びに来てくれました。

芦屋市長と教育長も文化祭に来てくださり、子どもたちと話をしながら、色々なゲームを楽しんでくださいました。市長からは、ペアで一緒にお店をすることがとてもいいですねというお言葉をいただきました。

自分たちでお店を作り上げていくことを通して、ペアや友だちとの関係が深まり、達成感を感じることができたようです。また、お店の運営をする中で、お客さん対応がとても上手だったり、テキパキと取り仕切ったりなど、子どもたちの意外な一面を発見することもできました。

このような特別活動の大切さを改めて実感しています。

ペアタイム〜いよいよ明日文化祭〜

明日岩園小学校で文化祭を行います。

これまでに児童会を中心に各ペアクラスで少しずつ準備を進めてきました。

今日はその最終確認や準備のためのペアタイムがあり、ペアどうしでどのお店に行きたいかを話し合ったり、明日のお店運営の役割分担を確認したり、持ち物を確認したりしました。

今年は、13学級のゲームと2学級のスポーツ、そして9学級のものづくりのお店が出店予定です。PTAのまめやも出店していただきます。

みんなが楽しめる文化祭になるように、ペア学級のみんなで協力したいものです。

1年 とうもろこしの皮むき

7月10日(木)に生活科の時間に、1年生がとうもろこしの観察をした後、皮むきをしました。

子どもたちは、とうもろこしのひげに大喜びをしていました。

そして、1年生が皮むきをしたとうもろこしが7月11日(木)の給食に出ました。

自分たちで皮剥きをしたとうもろこしは、甘くて美味しいと大好評でした。

5年 いじめ予防授業

7月10日(水)5年生全クラスで、「ストップいじめ!ナビ弁護士チーム」の真下弁護士によるいじめ予防授業をオンラインで実施しました。

今年度芦屋市内全ての公立小中学校で実施されることになっています。小学校では5、6年で実施されます。

仲良しの友だち間のトラブル事例の検討を通して、どんなことが「いじめ」にあたるのかについて考えました。そして、一人ずつどんなことがいじめであるかという認識が違うのでみんなの共通認識を作ることが必要であり、そのために法律で規定されているということを教えてくださいました。

また、いじめをどう防ぐかということについても教えてくださいました。

子どもたちは、大変積極的に授業に取り組み、よく考え、自分の考えをすすんで発表しようとしていました。

この授業を通して、子どもたちの「いじめ」に対する考えが深まったことと思います。

これからの学校生活において、今日の学びを大切にしていきたいと思います。

大変貴重な授業をありがとうございました。

6年生のいじめ予防授業は、10月に実施する予定です。

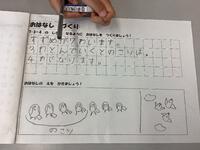

1年 ひきざんランド

1年生の算数の学習時間。

ひきざんのまとめの練習として「ひきざんランド」をしていました。

担任が子どもたちに「ひきざんランド」の説明をします。

「けいさんプリント、あんざんまん、おはなしづくり、ひきざんしんけいすいじゃく、けいさんかあどタイムアタックの5つのミッションのうち、どれからやってもオッケーです。」

「どこでやってもオッケーです。

ミッションをクリアしたら、ぼうけんチェックシートにはんこを押してもらいます。

まずは、自分で考えましょう。競争じゃないので、ゆっくりでいいから丁寧にやりましょう。」

子どもたちは、自分のやりたいものからどんどん進めていました。

一つひとつクリアするたびにはんこをもらって、喜んでいました。

5年 キャリア教育

7月8日(月)5年生がゲストティーチャーを招いてキャリア教育の学習をしました。

ゲストティーチャーは、世界一周コンテストで優勝して、実際に世界一周を果たした方で、絵本も出版されました。

今日は、こどもたちにご自身が世界一周して体験したことをお話ししてくださいました。

そして、締めくくりとして

自分の夢や想いが叶ったのは、実際に行動してみたから

だから、みなさんも、

自分のワクワクすることを探してやってみてほしい。

アンテナを立てながら具体的な行動をしてみてほしい。

と伝えてくださいました。

子どもたちの感想には、次のような言葉がたくさんありました。

○「 人生で最も恐ろしいことは行動しないこと」という言葉がささりました。

○わたしも先生みたいにワクワクすることを探してみようと思いました。

○「人生で最も恐ろしいことは行動しないこと」本当にその通りだとおもいました。

今日のお話を聞いて、私も将来の夢を絶対に叶えようと思います。

○僕は今日のお話を聞いて特に心に響いた言葉は、「やってみるまでできるかできないかはわからない」です。

ゲストティーチャーのお話が子どもたちの心にしっかりと届いていることが伝わりました。

ペアタイム 文化祭に向けて

7月5日(金)ペアタイムで文化祭の準備をしました。

17日(水)の文化祭でペアで一緒にお店をします。

高学年がリードしながら、そのお店の準備を一緒に進めて行きました。

一緒にすることで少しずつペアとの距離も縮まっていくようです。

1年 七夕飾りをしたよ

7月5日、1年生がお願い事を短冊に書いて七夕の笹に飾りました。

短冊と一緒に作った七夕飾りも笹に飾りました。

「せがたかくなりますように」

「えがうまくなりますように」

「せかいがへいわになりますように」

「アイドルになれますように」

「やきゅうせんしゅになれますように」・・・・

子どもたちの願い事が書かれた短冊を見ると、

一人ひとりの個性が表れていることを感じます。

みんなの願い事がかないますように!

6年 スピーチ Welcome to Japan

6年生が外国語の時間にスピーチをしていました。

Welcome to Japan の単元のまとめのスピーチです。

子どもたちは、スピーチに向けて、まず日本について紹介したいことを自分で調べ、スピーチ原稿を書き、それを翻訳ソフトで英語に翻訳しました。そして、その英文を先生やALTの先生に確認してもらいました。

子どもたちからは、アニメ、和菓子、桜、お寿司、和食、銭湯・・・など色々な日本の文化についての紹介されました。

一人ずつみんなの前に出て、自分の紹介したい日本文化について英語でスピーチをする6年生の姿は頼もしかったです。

ALTの先生からは、『「私も日本に行きたい!」と思ったのでとてもすばらしかったです。』とほめてもらいました。

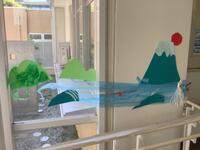

6年 造形遊び〜ここからみると〜

6年生が図工の学習で造形遊びを楽しみました。

「ここからみると」という単元で 、場所の奥行きをいかして楽しく見えるものをつくることをねらいとした学習です。

校内の階段や手すりなどに奥行きを生かして楽しく見えるものを班で協力して作りました。

造形遊びをしている子どもたちもとっても楽しそうでした。

楽しみながらも、奥行きを生かしたアイディアは、さすがは6年生です。

4年 「垂直・平行と四角形」チャレンジタイム

4年生が算数のチャレンジタイムをしていました。

「垂直・平行と四角形」の単元内容を教科書を使って学級全体で4時間学習したあと、チャレンジタイムに取り組みます。

チャレンジタイム用に用意されたたくさんのミッションのうち、誰とどのミッションに取り組むのかを自分で決めて取り組みます。

必ず取り組まなければならないミッションが用意されていますが、どれから始めるかも自分で決めます。

子どもたちは、チャレンジタイムが始まるのを楽しみにしていた様子でした。

ペアそうじ

今日はペア掃除の日でした。

前回の時には、高学年が低学年と一緒に掃除をしながら、道具の使い方やそうじのポイントを

教えました。

今回のペアそうじでは、前回のペアそうじのときに高学年から教えてもらったことを低学年がいかせているかをもう一度確認しながら、ペアで一緒にそうじをしました。

蒸し暑い中でしたが、ペアと一緒に一生懸命に取り組む姿があちこちで見られました。

3年 環境体験学習

3年生が、兵庫県立人と自然の博物館へ出かけ、環境体験学習をしてきました。

こどもたちは、虫とりをしたり、館内の展示をみたり、触ったりして、生き物との触れ合いを思う存分楽しめたようです。

大変充実した時間を過ごすことができました。博物館の方々に大変お世話になりました。ありがとうございました。

2年 いきものとなかよし大作戦

2年生は、生活科の学習でいきものとなかよし大作戦に取り組んでいます。

おたまじゃくしやだんごむしを飼ったり、観察したり、図鑑やタブレットで調べたりして、生き物に親しみ、学習のまとめとして新聞や図鑑、パンフレットを作成します。

調べるときは、必要に応じて図鑑で調べることもあり、また、タブレットで調べることもあり、こどもたちが調べる方法をそれぞれに選んでいます。

このような学習を通して、タブレットを使って調べたり、画像を取り込んで印刷したりすることもできるようになります。

おたまじゃくしは学校ボランティアの方にとってきていただきました。

ありがとうございました。

6年 プログラミング学習

6年生が、マイクロビットを使ってプログラミング学習をしました。

ICT支援員の先生より、プロジェクトの基本的な作成方法を教えてもらって、簡単なプログラミングをしました。

ICT支援員の先生に基本的な方法を教えてもらうと、「おもしろ!」とか「おー!」とか子どもたちからつぶやきが聞こえてきます。

マイクロビットはとても簡単にプログラミングができるものですが、子どもたちは、基本的なことを教えてもらっただけで、次々に応用して新しいことにチャレンジしていました。

5年 外国語 スピーチ発表

5年生は“I have P.E. on Mondays.“の単元のまとめのスピーチ発表をしていました。

自分にとっての「夢の時間割」を英語でスピーチするにあたって、スピーチ発表原稿を

書きました。英語で表現するのが難しい所は、ALTのモニカ先生がサポートしてくれました。

原稿ができ上がると、スピーチの練習をして、ペアで聞き合い、アドバイスをし合いました。

そして、本番に一人ひとり前に出て、英語でスピーチする姿は、頼もしかったです。

こういう経験を重ねて、人前で話す度胸や表現力も身についていきます。

4年 兵庫県いいところPR ポスターづくり〜総合〜

4年生は、総合的な学習の時間で、「兵庫県いいところPR 夏の旅行はこれだ!」という単元で学んでいます。

社会科で学んだことを思い出して、兵庫県のよさを感じられるような夏の旅行プランを考えます。

子どもたちは、自然とのふれあい、体を動かすこと、歴史を感じること、伝統文化、食べ物、きれいな景色といったテーマから一つ選んで、兵庫県のよさを感じられる旅のプランを考えていました。

そして、最終はそれをポスターに表します。魅力的な写真を取り入れたり、キャッチコピーを工夫したりして、グループごとに協力しながらポスターづくりに取り組んでいました。

どんなポスターができあがるのでしょう。楽しみです。

5年 メダカのたんじょう 理科

5年生は理科で「メダカのたんじょう」の単元を学習しています。

たまごからどのように育って子メダカがたんじょうするのかを実際のメダカのたまごを使って調べます。

たまごができて数日たったものをビニールに入れて観察していました。

小さな子メダカを見つけて、「見えた!」と子どもたちは声を上げます。

教室にはたまごが観察できるように顕微鏡がセッティングされています。

たまごの変化をより詳しく調べるために動画を視聴しました。

顕微鏡で見える大きさでたまごの変化を動画で確かめることで、「どのように育って子メダカがたんじょうするのか」が、明確につかむことができたようです。

5年 図工 あんなところがこんなところに

5年生は「あんなところがこんなところに」という単元の学習をしています。

いつもの場所をちがう場所に変身させることを目当てにした造形遊びです。

子どもたちはとっても喜んで造形遊びに取り組んでいました。

そして、校内のいろいろな場所をいろいろに変身させていました。

クスッと笑ってしまうような作品もあり、子どもたちの発想力に驚かされます。

プール開き

6月19日(水)に岩園小学校の水泳の学習が始まりました。

一番最初にプールに入ったのは、1年生です。

小学校で初めてのプールに大興奮でした。

安全のための決まりや約束事を確認した後、水慣れをして、プールの中に投げ入れたボールを探す宝探しをしました。

プール開きの今日はとてもよいお天気で、子どもたちは思いきり水を楽しむことができました。

今日からどの学年も5回水泳を実施し、最後には着衣水泳を予定しています。

短い期間ですが、水泳の学習で、水と親しみ、水泳の楽しさを感じてほしいと思います。

6年 命の大切さを学ぶ授業

6月18日(水) 6年生がゲストティーチャーをお迎えして、「命の大切さを学ぶ授業」を実施しました。

「命の大切さを学ぶ授業」とは、これからの社会を担う子どもたちが被害者にも加害者にもならないために、自分の命も、他人の命も大切にすることを学んだもらうことを目的に、兵庫県警察・公益社団法人ひょうご被害者支援センターが主催で行っているもので、犯罪被害者の遺族からお話を聞き、かけがえのない命について真剣に考える授業です。

理不尽な犯罪で突然に大切なご家族の命を奪われた犯罪被害者のご遺族が、「命の大切さと暴力の恐ろしさ」を伝えたいと、子どもたちに事件当時から現在に至るまでの思いを語ってくださいました。

そして、

「命を大切にいきてほしい。

これから先生きるのが苦しくなったら、今日のことを思い出して、生きる勇気をもってほしい。」

とお話を締め括られました。

子どもたちは最後まで静かにお話を聞いていました。

きっとお話くださったご遺族のメッセージが心に届いたことと思います。

貴重なお話をありがとうございました。

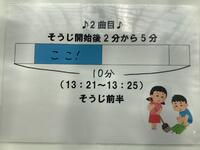

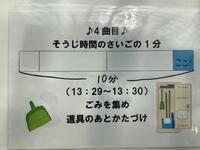

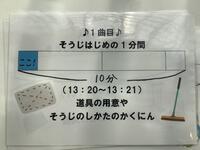

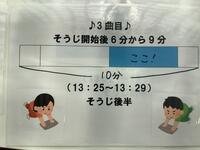

ペアそうじ

岩園小学校では、掃除に取り組める子を育てるために、今年度は掃除の指導に力を入れています。

年度はじめには、掃除仕方や時間配分を自分たちで考えて取り組むことを始めました。

そして、今日からは掃除のときのBGM音楽も新しく🎵なりました。

「掃除の時に時計が見えない場所だと時間がわかりにくいから、音楽を変えてほしい。」

という意見箱に入っていた意見を反映させました。

掃除の時間を準備、掃除前半、掃除後半、片付けと4つに区切って、それぞれ音楽も変えることにより、時間の経過がわかりやすく、みんなが時間を意識して掃除を行うことができます。

昨日の全校朝会でそのお披露目をしました。

そして今日は2・4年ぺアと3・5年ペアが、ペア掃除を行いました。

ペアどうしでそうじを一緒にすることで、高学年が低学年に掃除の仕方を丁寧に伝え、一人ひとりが上手に掃除をできるようにすることをねらっています。

子どもたちは、さっそくに新しく変わった掃除の曲を聴いて、今どの時間かを確認しながら掃除をしていました。

3年 市内めぐり

3年生が、JR芦屋駅から、芦屋浜までバスに乗って、芦屋市の浜側コースの市内めぐりに出かけました。

芦屋図書館、芦屋浜、潮見小学校、あゆみ橋を訪れました。

中央公園でお弁当を食べて、元気をチャージしました。

今日は、山側、真ん中、浜側と3回の市内めぐりの最終回でした。

3回の市内巡りで、芦屋市のことがより分かるようになったことと思います。

2年 町たんけん

2年生が町たんけんで岩園天神公園と岩が平公園に行きました。

水分補給をこまめにしながら、子どもたちは、それぞれの公園で楽しく遊びました。

お弁当を食べた後仲の池に行く予定でしたが、とても暑かったので、大事をとって仲の池たんけんを切り上げて帰ってきました。

プール開きはもうすぐです

岩園小学校では、6月19日(水)にプール開きをする予定です。

すでにプール清掃が終わり、プールに水をはっているところです。

今日は、先生たちがプール管理講習会を行いました。

安全に水泳指導を行うために毎年しています。

水泳指導の詳細やプールの水質管理、万が一の時の救急体制について等、確認をしました。

子どもたちが楽しみにしている水泳の学習を安全に実施できるように教職員一同全力で取り組みたいと思います。